这是很早以前的事。有多早呢,至少是使用风匣的年代。如果你用过风匣,一定会觉得那个时光很近,如同昨天发生的;如果你没用过,只是见过,就会觉得有些淡远;如果你连见都没见过,不知这风匣是个什么东西,那一定感觉太遥远了。不管哪种情况,愿你随我的文字慢慢往下看。

——题记

我家的老风匣

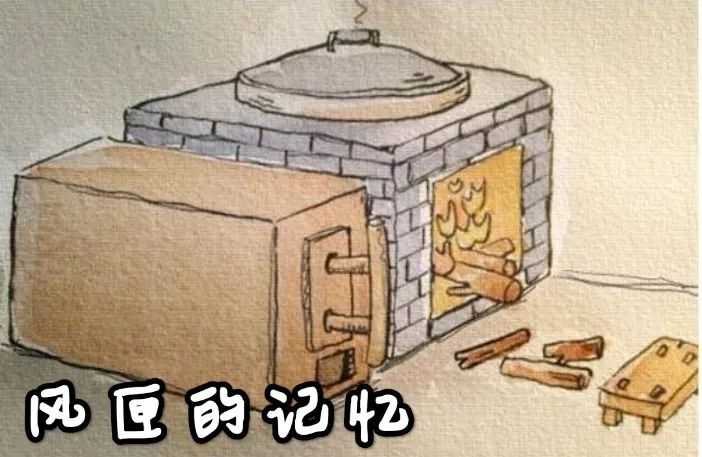

风匣,是上世纪八十年代以前,家家户户一日三餐由凉变热,由生变熟,送风旺火的木质工具、灶台物件。我家有两个风匣,一大一小。大的在屋里放着,紧挨炕头下的蒸馍锅灶,轻易不搬动,主要用于蒸馍和人多时候做饭用。小的在屋外院子的饭棚放着,可以随便搬动,主要用于小锅灶,炒菜、烧水,有时摊煎馍、烙饼,过年时生火锅也会用它吹火。

大风匣什么时候做的我不记得,也许比我的年龄还大。我的印象中,它一直就在大锅灶那儿放着,上面压了四块老砖头,砖头上放了一个柳条篮子,里面有蒸馍用的馍橛子、布条子、锅铲子等等,和蒸馍做饭有关的杂物。我们家人口多,烧火做饭是件挺费劲的事,尤其是蒸馍馍,三天就得蒸一锅,这个大风匣无疑肩负着重任。

小时候,帮助母亲拉风匣烧火是我的任务。坐在板凳上,脚蹬着风匣,两手紧握风匣的拉杆(我们这里叫风匣拐),身体前倾后仰,咚嗒,咚嗒,伴着大风匣沉闷的声音,锅灶里的火焰就窜出灶口。灶上的大铁锅,慢慢会有蒸气一丝一丝飘出来。这时,我会有点疲惫,风匣声渐渐小下来,火焰也随之回到灶堂。母亲会不失时机给我鼓劲:“马上就开锅了,可不能停下来,一停三不开。”我不敢懈怠,立马加快速度,咚嗒、咚嗒声又急速响起。

当我满头大汗,两只胳膊困乏无力时,那蒸汽终于飞腾起来,钻出锅盖的缝隙,一股接一股爬向土窑洞的高处。这时,母亲就会说:“我娃厉害,歇歇吧,快去擦擦头上的汗。”于是,母亲收拾完案板上的活,接替了我,不紧不慢拉着风匣。

母亲是家里拉风匣最多的。她把对家的责任和儿女亲情,全融入了日常的烟火尘埃里。那些艰难日子,在母亲的期许和慈爱中度过,现在想起,依然温暖如昨。

人常说,物尽其用。大风匣在我们家不仅用处使尽,简直不堪重负了。作为全家一日三餐不可缺少的重要工具,它有时也闹情绪。这不,面条已经下了锅,但等大火沸腾,风匣突然变得有气无力,任凭你再使劲拉动,它也只是气息奄奄。眼看一锅面条就要变成浆糊,只好紧急搬来了近邻大老舅家的风匣救急。

大老舅家的风匣并不很大,比我家的要低一大截,显得单薄瘦弱。谁知它不可貌相:只轻轻拉动风匣拐,叮当之响悦耳,灶内火苗窜升。不大会儿,锅里翻滚,蒸汽缭绕,饭就煮熟了。

第二天,父亲搬出大风匣,放在院子里。光天化日之下,才看清它的“尊容”:用高大雄伟形容有点过,但它的大还真不是虚夸。我见过别家的风匣,和我家这个大个子比,无论长、宽、高,都要小上一大圈。清理了满身的灰尘和蜘蛛网,它还是灰不溜秋的样子。抽开顶盖,推拉板四周的鸡毛绒,几乎都没有了。父亲说鸡毛磨完了,闭不住风,难怪烧火不旺。于是翻出个布袋子,里面是过年杀鸡留下的鸡毛。只一顿饭的功夫,父亲修好了风匣,我试了试,拉着沉了些,风明显大了。只是风匣拐磨损严重,箱盖也变型,有些跑气。这些毛病只有木匠能修理。父亲说,将就用着吧,等有做风匣的木匠来,再做个风匣。

南阳木匠“孙旋风”

过去,有一种木匠专门做风匣。他们走村串户,挑着行李。一头是个有架子的木箱,箱子里放刨刀、墨斗、曲尺等小的东西,架子上有各种工具,锯、刨、刀、尺、斧、凿、钻,一应俱全,另一头则是铺盖卷。别的生意人,走到哪儿都要吆喝;他们不同,把挑子放在人多的地方,或场子边,或一棵树下。人们走过,便知道是做木匠活的。有人走过挑子时,他会说:“做风匣了。”那口音河南的。

有一天,父亲就领回来个做风匣的木匠。

推开土围墙的柴门,那人挑着挑子就进了院,把木匠挑子放在核桃树的荫凉下,用黑黑的草帽扇着风。他中等个头,短短的头发有些花白,黝黑国字脸,双眉浓密,宽阔的额头满是皱纹,高鼻梁,厚嘴唇,下巴有一圈胡茬子,虽看不出具体年纪,但也比父亲要老许多。他上身着对襟蓝布小衫,下身黑色裤子,一条裤腿挽起来,脚上的布鞋早分不出颜色,没有袜子。父亲递过板凳,他谢过座下。我送上一碗水,他朝我咧了一下嘴,接过一口一口喝下去。

中午饭吃的面条,那木匠可能饿了,一碗面很快就呼噜呼噜下了肚。父亲说:“再舀一碗”,他点头说:“中”。我连着给他舀了三大碗。他笑了笑说:“俺是真饿了,你们别笑俺。”

吃过饭,稍作歇息,木匠说开始干活吧。父亲便把大风匣搬出来。他翻来覆去看了,又打开内里细瞧。最后说:“鸡毛新装上的,能用,就是有点跑风。修修将就用吧。若全打开重装,倒不如做个新的。”父亲说:“那就做个新的吧。”他便说:“这个旧的我帮你修理一下,不要钱的。”接着,用手拍了拍那大风匣:“俺给你新做一个,肯定比这个好。别看你这风匣这么大,我做的会小一些,省木料,也好使。不信你就比一比,不好俺不要工钱”。

我和父亲把一些木料翻出来,这些全都是父亲多年积攒下来的,大大小小,长长短短,薄的厚的,各种各样的木头、板材。老木匠拿着曲尺,翻拣木料。他仔细分辨那些杂七杂八的木头,挑选有用的放在一边,该截的截,该平的平,锯子刺啦刺啦,刨子乌哇乌哇,斧子咣当咣当,一时间,木工的家伙声,在核桃树荫凉下响个不停,惊飞了树上的麻雀,也吸引来不少孩子围观。

那时的我对他做木工活好奇,又带着几分期待。我在想,新做的风匣会是什么样子呢?就常常围着他看。他逗我说:“给我当徒弟吧,教你学木匠。”我说:“是不是也要挑着你那挑子,去很远的地方,我挑不动怎么办呀?”我的话惹他一阵哈哈大笑。我问道:“你做的风匣,会不会比我大老舅家那个还好?”他说:“是个什么样的呢?搬来我瞧瞧呗!”我扭过身,便去大老舅家,搬来了那个小小的,却威力无比的风匣,放在老木匠的面前。

老木匠盯着风匣,一时愣神了,端详了好大一会,又俯身仔细察看。看着看着,竟老泪纵横,扑在那风匣上面,边抚摸边说:“师傅啊,我见到你了……”

他把那风匣翻过来,先看风匣拐子,老人戴着花镜,在手握的竖杆底下仔仔细细看,用手挫磨着,渐渐显现出个和周围木质颜色不同的圆形,那圆形中有植物自身结构的纤维点,是竹子。老人说:“师傅的标记就是在这里嵌个竹钉子。”他又抽开上面的盖板,在推拉板上寻,固定风匣拐和推拉板的两根拉杆顶上,也是两根竹钉子,斜面的,上头厚下头薄,越拉越紧,把推拉板固定牢牢的。他说:“只有我们家传的风匣是这样的”。

这时,大老舅拄着拐杖,颤颤巍巍走过来,也回忆说,当年做这个风匣的,是个小个子老头,长方脸,红脸膛,喜好吼几声豫剧戏里包公的老唱段。

“亲人哪……就是俺的师傅,也是俺的老岳丈”。

老木匠认准了师傅做的风匣,像见了亲人般,便“咚”地跪在风匣面前,连叩三个头。我们一时都惊呆了,父亲忙拉他起来。老人止住哭泣,擦了擦脸上、胡茬里横流的泪水,坐在板凳上,向我们讲起他的往事。

原来,他的老家在河南南阳,家乡发大水,房子倒塌,父母和弟弟都被洪水冲走,至今下落不明。因为遭灾,他只得跟师傅四处流浪学艺,后来师傅可怜他是孤儿,就把独生女儿许配于他。师傅年老不再出门,他便挑起木匠挑子走村串户,挣钱养家糊口。师傅去世后,他曾带着老婆出来,前几年老婆走了,生养了个姑娘,得了痨病,没几年也跟着老婆去了。他叹息一声:“少时孤儿,老了又孤单,我就是个苦命人啊。如今,也只能靠这木匠手艺,换一碗饭,苟且活命”。

老木匠家传三代都只做风匣,人称“小旋风”。到他手里,本姓孙,自称“孙旋风”。

“孙旋风”在我们村,因为做出好使耐用、精细小巧的风匣出了名,在我们村接连做了好几个,邻村也有几家慕名来请。再后来,他便到更远的一些村子去做风匣,一时间,在我们那一带名头很响。

那时,“文革”闹的汹涌澎湃,人们讲“阶级斗争”,“斗私批修”,“割资本主义尾巴”,走村串户做生意更是不允许,说他们是“盲流人员”。公社有个武装部长姓田,当过兵,腰里挎着个皮匣子,没事总拿出乌黑的**显摆。他专管这些事,尤其对外来人员管的更紧。

也正应了那句话,人怕出名,猪怕壮。后来听说“孙旋风”还真出事了,好像是在一个人家做风匣,有个女人缠上了他。也许他常年单身在外,有些孤独;也许是被人设了局,反正惹了事,被公社的田部长弄去,挑着挑子住了“学习班”。再后来,有人说他给了看守好处,撂下挑子,深夜逃跑,从此再也没了消息。 |

|