在古代,老百姓有出行需求怎么办?有一种实用、廉价、多用途的交通工具,就是独轮车。

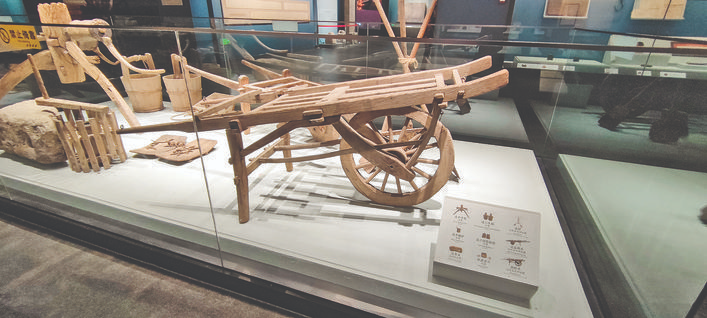

这种车长不足两米,车全身都是木头的,车架子在前面,推车的人在后面,两个车把之间有一条宽厚结实的带子,俗称“车袢(pàn)”,推车时挂在脖子上,辅助手、腰用力。车后有两条木腿,休息时放下可以起支撑作用。

那时城里到处都能见到独轮车的身影,为什么它的应用能这么广泛?一是造价低,经济,结实;二是对道路要求低,只要有条小路,它就能畅通无阻。民国时期,很多北方城市“无风三尺土,有雨一街泥”,城里铺沥青的路极少,几条主要道路铺的也是石渣,胡同里就甭提了,全是土路,所以独轮车就是最佳的运输工具。只要泥泞胡同里踩出一尺来宽的小路,它就能雄赳赳气昂昂地通过。当时城里卖粮的、卖菜的、送水的、卖小吃的……几乎在胡同里出现的有关民生的供应,大都是挑担和推独轮车的担当。

它能运货,亦能运人。在车盘中间竖立起一个宽二十厘米、长五十厘米的双撑木架,两边都可以载人载物,坐车的人可以手扶木架,安全稳妥。但有一样:必须两边重量基本平衡,要不然往一边倒啊!因为行走是靠车夫左右两手攥住车把前推,所以老北京又戏称干这行儿的为“二把手”。

那时北京几个城门、庙会及繁华路口,都有固定的独轮车聚集点,有人坐在车边,等着被雇用,就相当现在的出租车“趴活”吧!

这个车看着简单,操控起来可不容易,一个轮子,刚开始都是左歪右扭甚至倾倒,得练几次才能掌握住平衡。看那推独轮车的,阡陌小路如履平地,几十里路健步平稳,这也是本事啊!

何大齐 《北京晚报》 |

|