三晋城邑,名源何处?连缀历史,窥见华夏。《山西话》“地名背后山西史”系列节目,本期讲述“夏县”地名的由来。

夏县:夏朝存在吗夏县,其地本为安邑县。北魏太和十一年(487年),分安邑县为南、北安邑县,十八年(494年),将北安邑县改为夏县。此后1500多年,县名未改。北魏命名过许多郡县,沿袭下来的不多,这真亏当时想了个好理由。

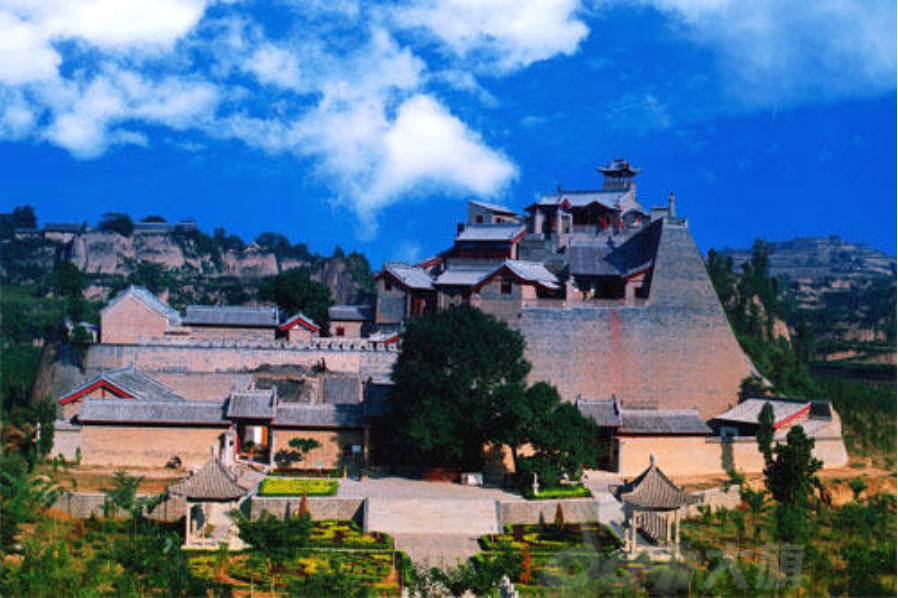

夏县堆云洞

历代志书如《通典》《元和郡县志》的解释都是一样的,安邑县改为夏县,是因为夏禹曾建都于此。“尧都平阳,舜都蒲坂,禹都安邑”,这句话在学术界引起不少争议,现代的考古发现也提供了更有说服力的证据。不过,作为对历史粗略的认识,这么说大抵也是可以的,毕竟自汉朝之后,这句话就已经成为常识。

夏县风光俯瞰

孝文帝汉化改革,是中国历史上一个重要的事件,作为游牧民族的鲜卑族王朝要全面拥抱汉文化,改汉姓、说汉话、穿汉衣、行汉家制度,这有助于北魏王朝统治中原,当然也使得鲜卑族被汉族彻底同化,以至于到现在一点儿痕迹也没有了。

不过,当时孝文帝汉化改革是必须的、紧迫的,而且是全方位的。其他暂且不提,至少我们知道,孝文帝曾下诏在平阳祭祀尧帝,在安邑祭祀大禹,此后成为制度,历代沿袭。

孝文帝改北安邑县为夏县,估计就是为了祭祀方便,据说,其地就在今夏县西北禹王城。可惜的是,他不知道,所谓禹王城是民间以讹传讹的结果,并非禹王遗迹,而是战国时魏国国都安邑的遗址。

另一方面,改名也透露着孝文帝的用意。中国有礼仪之大,故称夏。汉化改革,不就是孝文帝追逐中国的“礼仪之大”,向更先进的文化靠拢吗?

瑶台月“夏”青铜雕塑

令孝文帝想不到的是,一个当年不是问题的问题现在却成了大问题,究竟有没有夏朝?尽管二里头等遗址的发掘,证实在传说和古文献中确实存在夏朝—— 一个符合传说和古文献中夏朝特征的古代王权国家,但确实没发掘出一件文物,上面明确地标记着“夏”,所以,只能说存在一个符合传说和古文献中夏朝特征的古代国家,而夏朝是否真的存在仍然是个疑问。

介子推广场雕塑

在学术上,这其实是一个很严肃的问题。当然,这篇小文也没有能力说清楚夏朝是否真的存在,要想获得确定的答案,有待更确凿的证据来证明。但是,从更广阔的角度看,所谓真实的历史,不仅是指那些真实发生过的事,而且我们的想象,也是历史的组成部分。实际上,连国家、民族这种我们认为实体的东西,都是想象的产物,何况历史呢?任何有着漫长历史的国家、民族,它早期的历史,都杂糅着相当多的神话传说、民间故事成分,但这些都成为构建民族记忆、民族精神不可或缺的基础,从这个角度来说,夏朝存在与否,对1600多年前的孝文帝不是个问题,对现在的我们,就更不是问题了。

|

|