中国人的礼仪可以说就是拜“天地君亲师”

在宋代的城寨和一些石窟寺之外,我们这次还看了秦代的朝那湫和要册湫遗址——都是祭祀遗址。您开始关注祭祀问题应该是在1996年底写作《秦汉祠畤通考》(收入《中国方术续考》),搭建了文献上的框架,不久前,又发表了《秦汉祠畤的再认识——从考古发现看文献记载的秦汉祠畤》(北大文研院“历史记忆与考古发现”研讨会,2019年4月)。二十多年来您一直关注这一领域,可否为我们谈谈其中缘起?

李零:《秦汉礼仪中的宗教》(注:1996年底完成,收入《中国方术续考》)可能是最早的一篇关于这一问题的文章。1997年,我到英国参加“前现代中国艺术、宗教讨论会”,这是我在那次会议上的发言稿。后来,又到美国加州大学伯克利分校讲了这篇文章。英国的那次会议,大家的议题比较乱。当时美国学者对张光直的理论有所批评,认为张先生的泛萨满主义有问题。很多人把方术当成巫术来研究,所以当时我就强调,研究祭祀的入手处应该是秦汉时期的礼仪,因为礼仪是更高级形态、带有总体性的系统。我把方术视为一种工具性的东西,而礼仪是另一套系统。谈中国早期信仰传统,礼仪比较重要。当时我应《文物》的约稿,写了《入山与出塞》(《文物》,2002年第2期)这篇文章,后来,大概1999年的时候,《入山与出塞》又写成了一本书(文物出版社,2004年)。

李零《中国方术续考》中华书局2006年版

就我自己的经历而言,我研究方术是因为之前在做简帛。我有一些研究是循着学院派的方式走的,而有一些研究就属于走岔路了,其实就是面对新材料时的自我调整。那个时期,我也开始注意法国汉学,法国汉学几乎成了宗教迷。我当时写《入山与出塞》则是为了纪念王国维所说的中国学术的五大发现。我做学问,喜欢打一枪换一个地方,过去的事情其实都淡忘了。虽然我逐渐疏离了这个题目,但它还属于我所考虑的整体问题中的一部分。最新一期的《法国汉学》,我发表了一篇文章《中国古代的知识系统》,跟这一问题也相关。

您认为礼仪和信仰的关系是什么?

李零:近代西方的传教士来到中国,和中国人发生接触,首先发生的是“礼仪之争”。争论的焦点就在于,中国的礼仪是不是宗教?这是学术史上的大问题。凡是研究传教史的人,或是研究汉学的人,对这一问题都非常重视。中国人的礼仪可以说就是拜“天地君亲师”。“天地君亲师”,其中的“亲”是祖宗,是祖先崇拜。“君、师”其实也属于祖先崇拜。至于“天、地”其实中国人也想到创世的问题了,我写《“太一”崇拜的考古研究》(注:1994年完成,收入《中国方术续考》)就谈到了这个问题。“太一”崇拜后来并没有完全消失,只是不再浮于表面。中国人自古以来都认为“天道远”,很务实,对“杞人忧天”这一类的故事很排斥。道教和后来引入中国的佛教都关心一些终极问题,可是这些问题不再是主流。当然,国家也有天、地、日、月、先农、先蚕等六坛祭祀,但国家祭天只是为了获得一种天命的合法性。而天命一旦被转换为“天子”,实际上更重视的就是天子了。天命跟老百姓的关系并不那么直接,相比之下,君王和老百姓才有直接的关系。天授命君主,君主代表老百姓的利益。

那么,您认为造成中国人不太相信“神创宇宙”的根本原因是什么?为什么我们现在发现的祭祀色彩比较浓重的良渚文化、红山文化,最后是由黄河一线不那么发达的文明给吸纳、整合了?

李零:我认为,跟国家规模大有关系。要解释某一个文明里面没有什么东西,一定有很深的原因。各国的历史和发展轨迹其实有很多共同点,大家走的都是相同的路,可能只是在某个地方,不同文明的发展轨迹开始分叉,并强化某一方面的特点。基督教之所以能发展起来,恰恰是因为“国家”没有凝聚力。民间宗教都是杂拜,只有统治者才需要独尊。过去,统治者要想把松散的百姓团结在一起,要么靠王权,要么靠教权。中国更多的是靠国家实体去进行政治统治,而不是宗教。王莽改制的结果是,宗教最终变得多元化,国家没有统一的宗教,只有统一的王权。

大家会问,一个文明为什么会衰落?其实,文明本身太容易衰落了。文明都是很脆弱的,一磕就碎。要让一个文明绵延地发展下去很不容易。现在大家喜欢说复杂社会,而复杂社会就是脆弱的社会,因为复杂社会一个小零件出现问题,整个系统就会崩溃。

北大考古文博学院开过良渚的会议,当时就有人问,为什么良渚不北上?其实良渚北上了,到了江苏、山东,只不过越往北影响越弱,对整个黄河流域没有那么大的影响。不过,在我看来,历史上都是如此,良渚在本土过得好好儿的,为什么要去那苦寒之地?恐怕黄河流域的人也不愿意到北方去。历史的趋势是,北方民族南下。中原人为什么到北方去,这跟匈奴、蒙古的南下很有关系。匈奴、蒙古的南下威胁到了中原王朝的安全,所以中原王朝才会往北推进防线。另外,大家谈文明崩溃时,往往会提到灾异说、瘟疫说、环境变化说、人口压力说等各种各样的说法。这些是综合性的因素,不能说不对,但其中一定还有更根本的因素,即复杂社会的控制、维稳的成本问题。这个成本是所有复杂社会都要面临的问题,支付不起,文明就会崩溃。只不过触发的因素有很多,或者是外敌入侵,或者是发生瘟疫。

固原南郊东海子遗址航拍,一般认为即秦代朝那湫祭祀遗址

现在还有一种说法是,良渚的衰落是因为水患,海平面上升,把良渚给淹没了。良渚的环境压力很大,山上发洪水,下面就有危险,良渚的城墙是兼做堤坝用的。良渚大量的土方都是用在修筑台、庙等高地的。有人会认为南方的生活条件好,但其实历史上都认为南方的生活条件很差。《禹贡》讲黄河下游和长江下游是洪水区,所以洪水的故事都是发生在黄河和长江的下游。

回到王国维的“五大发现”,当时是中西方研究碰撞最激烈的时期。西方学界如沙畹也有《泰山》和《投龙简》这样的早期信仰方面的研究作品。您对老一辈西方汉学家的研究作何评价?

李零:我不懂法文,仅仅是看一些翻译的东西。另外,我跟国外的汉学家有些直接接触,跟他们有口头交流,仅仅是一些耳食之学。我的感觉是,他们可能太迷宗教了,这有他们自身文化背景的原因。法国对中国的道教特别感兴趣。法国汉学家的研究其实很多是在找一种“亲缘认定”,宗教在西方是头号问题,所以他们会觉得宗教就是最大的问题。但是中国人没有西方人那样的宗教热情。

最近,马悦然先生去世了,他生前就说过,他对儒学不感兴趣,而对道教特别感兴趣。现在,西方人也开始重视儒学,他们认为,中国人迷儒学,必定也有原因,因此也应该给予一定的重视。像芬格莱特那本书(赫伯特·芬格莱特著,彭国翔、张华译《孔子——即凡而圣》,江苏人民出版社,2002年),在他看来,照理来说孔子在中国应该有很高的地位,应该是一位类似于耶稣的先知形象。而中国的实际情况又不是这样的,事实上没有所谓的“孔教”,更没有一群孔教僧侣。因此,芬格莱特解释说,孔子开创的实际上是另一种宗教。这不还是礼仪之争吗?西方的宗教有一套非常严格的制度,是不是异教需要经过罗马教廷的裁决。利玛窦的传教方式就受到了否定。他走的是上层路线,他觉得只要让皇帝、文人士大夫受洗皈依了基督教,中国就成了西方的天下了。但是中国的文人士大夫并不愿意信基督教,而是尊儒。怎么办呢?利玛窦只能宣布,儒不是宗教,就是中国文人可以尊儒,也可以信仰基督。利玛窦的策略没有得到罗马教廷的支持,罗马教廷说他是向异教妥协。

赫伯特·芬格莱特《孔子:即凡而圣》,彭国翔 、张华译,江苏人民出版社2002年版

中国的民间信仰都是杂拜,民间甚至有一贯教,所谓“一贯”,就是贯穿儒释道三教。中国人很容易接受好几种信仰,但是西方不能允许。回到刚刚的话题,出国的经历让我逸出了原来的学术轨迹。我从简帛、古文字研究发展出了对方术的研究,但我并不是像刘乐贤他们那一路的做文本研究。文本研究当然很重要,但我最后做的已经不是纯粹的文本研究了。

考古是大道理,文本是小道理,大道理管着小道理

您觉得考古材料和文献材料相互之间应该如何校正呢?以这次考察为例,要册湫曾出土过秦代的诅楚文《亚驼文》,但正史文献根本没有提及;正史文献中记载了在国家祭祀中地位很高的朝那湫,可我们实地看到的是一个规模不大的堰塞湖。您是怎么看待文献与考古材料之间的巨大反差的?

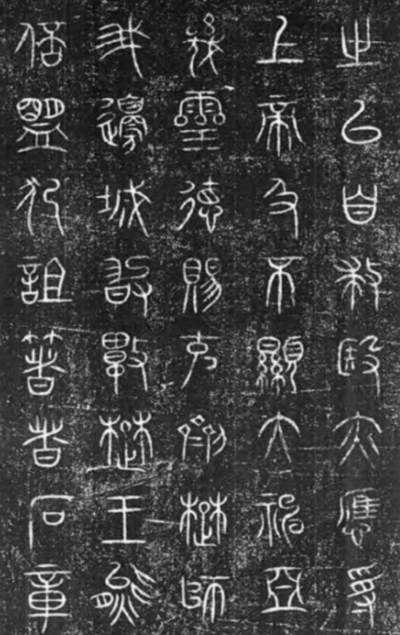

《亚驼文》

李零:文本材料固然重要,但文本其实是考古那个大的“文本”中的一部分。研究早期历史,主要靠的是考古。考古是大道理,文本是小道理,大道理管着小道理。中国的考古主要指的是历史考古,而不是史前考古。史前考古不存在文本问题,而历史时期考古要摆脱文献也不可能。

从文本中追寻地理的线索,地理线索引导考古。朝那湫要放到西北历史地理的大环境中来看,西北地区干旱少雨,祈雨问题特别重要。其实中国的山水,都不是自然意义上的山水,而是人文意义上的山水。五岳四镇四渎四海,其中很多山也都不起眼,但是它在历史上就非常重要。比如会稽山,其实就是一个小山头,毫无特色,遍地都是那样的山,可是它在一个历史空间中就变得非常重要了。我很重视实地考察,“入山”嘛,就是要到不在铁路线上的地方去。

这要从我的经历说起,我过去在考古所工作过七年,那时候我是古文字迷,而且对考古学的重要性认识不足。我有很多事情,都是离开了一个东西,甚至是跟它有一定距离的时候,才看得更清楚了。在考古所的时候,我认为古文字是最重要的,因为古文字是板上钉钉的学问,不像考古,好像有很多模糊的东西。离开考古所之后,我谈论的好多问题其实还是跟考古学关系更大。所以,现在我觉得文字是小,考古是大。当然,我还是保留着原来的一些热情,比如我写《入山与出塞》、纪念五大发现,其实五大发现都跟文字、文献史料有关系,但是这些东西后来就逐渐融入到考古学当中去了,也引导了考古学。

李零《入山与出塞》文物出版社2004年版

考古学本身就是从“文字”开始的,西方也一样。比如近东考古就跟铭刻学的关系特别大,“排队”用的是铭刻而不是器物,而且如果器物“排队”的结果和铭刻有矛盾,最后还是要遵从铭刻“排队”的结构。近东考古一开始是圣经考古。我们现在谈到西方考古学,好多人觉得西方人好像是过来人,我们搞的这一套都是他们玩儿剩下的。其实也不然,大家走的是共同的路。现在大家很重视史前考古,认为史前考古才是最重要的。从某种意义上说确实如此,因为史前考古回答的都是一些最说不清道不明的事情。越是不清楚的事情,越是考古学家应该探讨的问题。所以,我把考古学拔高了,考古学是一门“悟道”的学问,考古学要解决的是那些说不清道不明的东西。张光直给学生上课的时候,总问学生一个问题:假如中国的考古一开始没有挖殷墟的话,中国以后的考古学会是什么样子?按照西方考古学的观点来看,殷墟考古妨碍了中国考古走上正路,把中国考古学变成了历史考古学。假如中国考古是按照一开始安特生他们的路子走,那就是史前考古。当然,中国的史前考古(如仰韶)也有所发展,但是不能否认,史语所的那15次发掘奠定了中国考古学的一些基本面貌。究竟是好是坏,这是留给考古学家的一个重要问题。

中国文明足够伟大,欧亚大陆的东西两端,东段的中心绝对是中国。没有中国,“远东地区”一片荒芜,什么都谈不上。但是,西方的亚述、埃及研究都很发达,一提到中国却连基本的常识都没有。“国际化”并不是跑出国门看埃及、亚述怎么挖遗址,把西方的理论移植到中国来。中国考古本身就是世界考古,足以与近东古典时期、史前考古并驾齐驱。中国也有类似于近东的史前考古和古典时期的考古,类型很丰富。西方考古学家长期无法染指中国的考古,那么中国的考古学家不做谁来做呢?

西方学者在伊朗、中亚的工作有上百年的历史,那些国家和地区的考古学框架是西方学者建立起来的。只有中国的考古学年代框架是中国学者自己搭建起来的,并且大致不错。这是中国考古学的伟大之处。您认为中国考古学是近代人文学科发展成绩最为卓著的领域,对吗?

李零:西方考古学家也到印度做过不少工作,但是越往东越模糊。虽然也有很多传教士、汉学家研究中国,但是西方人做中国考古还是有困难。有些说法确实是夸大其词,说中国考古如何落后。但是,西方的考古学一共也才有一百多年的历史,中国的考古学也有近百年的历史,中间的时间差其实很短。中国和世界“隔绝”的那段历史时期,其实是考古大丰收的时期。西方把考古学放在社会科学领域,而考古学在中国是人文学科。其实严格来讲,考古是一门综合性的学科。

秦代要册湫遗址航拍

历史研究是“卡位”的工作,跑遗址是将各种零散的线索串联起来进行“定位”

最近哈佛大学的普鸣(Michael Puett)教授要在中国出一本新书——《成神:早期中国的宇宙论、祭祀与自我神化》,这本书的引言说:“中西文化存在怎样的根本性差异,是马克斯·韦伯、葛兰言、李约瑟、张光直、葛瑞汉等西方的中国研究者孜孜不倦讨论的焦点——二元与一元、断裂和连续、超越与原始、悲剧与和谐等各种两极化概念充斥着20世纪的中国思想研究,将中西置于绝对的对立关系上。在这样的思路下,中国文化拥有了一种固定不变、仿佛与生俱来的预设——‘天人合一’。”对此您怎么看?

普鸣《成神:早期中国的宇宙论、祭祀与自我神化》,张常煊、李健芸译 ,三联书店2020年版

李零:我反对“天人合一”,我强调的是《国语·楚语》中所说的“绝地天通”。“天人合一”的本质是僧俗合一,而中国把僧俗分得很清楚。西方的基督教把此岸和彼岸分成了两个世界,好像是“天人断裂”。而中国讲究人与自然的和谐,好像是“天人合一”,但这其实是宋代理学家制造的观念。宋明理学恰恰是有感于汉唐以来,儒学只能管好士大夫,管不住老百姓。他们要将信仰这把离心的利器从老百姓手中夺回来,归国家管,这才提出了“天人合一”这么一个概念来,把历史重新纳入到宇宙创造的框架中。他们是用佛道对自然界、人生的终极关怀来补儒学的不足。

针对祭祀问题,您进行过几次实地考察?

李零:宝鸡地区是很重要的考察地点,我跑过几次。我1981年在那一带搞发掘的时候,就在那转过。但是当时的兴趣不在祭祀遗址,主要是给秦文化“排队”。我和陈平各有分工,他搞秦,我搞楚。其实太公庙秦公钟镈发现的时候,我在写考证的文章。太公庙离西高泉很近,当时也去西山一带。所以当时跑过,但并没有做祭祀的意识。山东我们去过三次,2006年重走孔子路的时候也关注了沿途的祭祀遗址。

最近的祭祀考古有重大发现,如鸾亭山遗址、血池遗址、田家坪遗址、西山遗址等,您认为这些祭祀遗址的发现是如何促进祭祀研究的?

李零:雍五畤、甘泉宫、后土祠等这些都不只跑了一次,我跟唐晓峰老师跑过后土祠,血池也去过两次。西边和秦有关的遗址几乎都跑过一次,然后把零零星星的东西串联起来。现在想做的工作是,从《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》这些文献出发来总体考虑考古遗址和文献记载的关系。其实,祭祀遗址不能孤立地来看,城址、居址、墓葬、宫庙等是一个整体,祭祀遗址也帮助确定了好多古代城址问题。其实,历史研究是“卡位”的工作,将各种零散的线索串联起来进行“定位”。

现在西方汉学家太强调解构了,强调解构就是断裂,否定连续性,认为连续性会导致人们不断地被建构的历史所迷惑,陷入迷信。但是,祭祀遗址是一个很好的线索,因为它体现的就是连续性。有的祭祀遗址确实不再使用了,如甘泉宫,但也有像汉代的后土祠,到现在还在祭祀。

考察历史断裂或延续的原因,有一个特别有意思的现象,即断裂往往体现在官方层面,而民间仍是连续着的。您同意么?

李零:因为民间老百姓的诉求没有变,什么时候都要祈雨,而祈雨就要祭祀要册湫。宋代,甚至改变了祭祀对象,改祭“齐天圣烈显应盖国大帝黑池龙王”。但是,尽管改了名称,其实还是存在着历史连续性。我们在考虑历史变异的时候,也不能完全排斥历史连续性。太强调断裂、解构,最终历史就不存在了。每一代的祭祀都不一样,这是肯定的。

李零/文 来源:保马公众号 |

|