贺峪沟是我的故乡。它座落在平陆县东锥子山下,是一个风景秀丽的小山村。这里有山有水,松柏环绕着柿子林,夏无酷热,冬少冽风,气候十分宜人。

从村后踏着丛林下的石子小路,往上爬两三个小时,可直达 1788 米高的锥子山顶峰。站在峰尖上,环顾四周:青峦翠嶂,林海似涛,让人眼界大开,令人心旷神怡。

(西幽沟的泉水流向贺峪沟的窄口瀑布)

贺峪沟的水,可以说是锥子山怀里流淌出的乳汁,直接输送给贺峪沟。你看在山的西侧,千沟万壑,百泉争流,冬雪夏雨,密林雾露,汇聚到西幽沟成河。河水在峡谷中,跳崖越石,欢腾奔流,最后在贺峪沟村北窄口的石崖上涌出,飞流而下,滋养着河道两旁的柿子林。

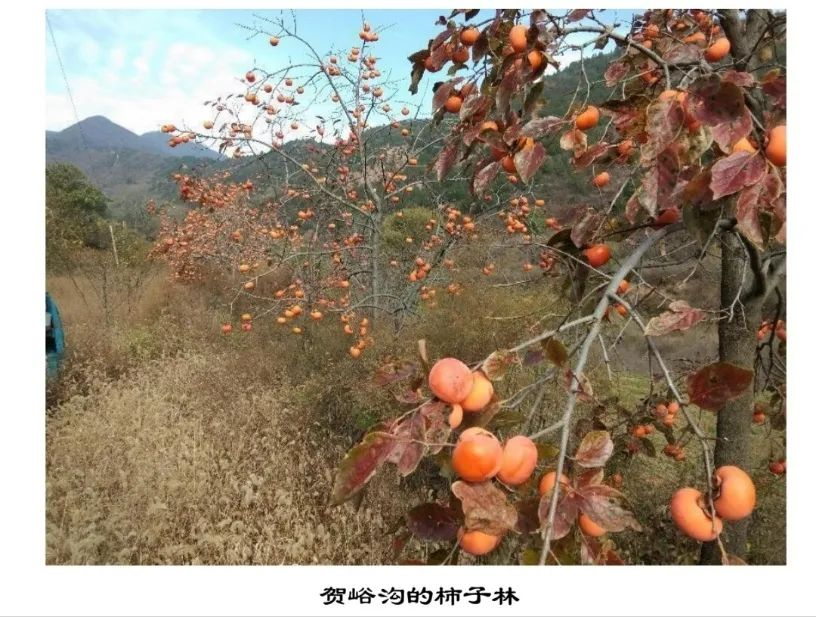

贺峪沟的柿子林是一道令人赏心悦目的风景线。站在高处往下看,东坡是浅绿色的白皮松,沟底是碧绿色的柿子林,西坡是墨绿色的黑皮柏,全沟形成了深浅不同富有层次感的三条彩色带。

这个柿林是我童年时的游乐园。夏天我跟玩伴们常在浓荫下的小溪边,搬起水中的石块,挖出藏在石缝里的螃蟹,或者用双手掬出在水中浮游的小蝌蚪。少年时在柿林中放牛,我坐在石头上,把脚伸进清澈见底的水中拍打,尽情享受着柿林下的凉爽。秋天干完农活,路过柿林,只要看见苍老的柿树上有软柿子,就爬上去摘下来,去掉柿蒂,对着圆圆小孔,吸食那金黄色的琼浆玉液,既软糯又甜蜜,不仅解渴,而且饱腹,比现在的什么饮料都可口。不管老柿树,少壮树,似乎都十分乐意地伸出枝条,慷慨地献出它的蜜果。待到霜降,风吹落叶满沟红,沟里几百棵柿树枝头都闪耀着如花似丹的柿子,野鸟相呼枝头鸣,招来同伴享红宴。此时全村老幼尽出动,请来亲戚当帮手,采柿比夏收还忙碌。柿子经过去皮、凉晒、收捂等一系列的繁琐劳作,最后成为“冻乾千颗蜜,尚带一林霜”的柿饼,供人享受。

几十年了,无论走到那里,在何地方,我都忘不了故乡的那片柿子林。柿树它不像挑林那么粉红美艳,也不如梨园那么雪白圣洁。没见艺术家去精心画它,摄影师拍它入镜,文学家吟诗撰文歌颂它。它像一个朴实纯厚的庄稼汉,总是默默地雄立在河边、堰边、地头、荒滩,不声不响地随着四季变换,春发芽,夏长果,秋呈实,冬献饼,年复一年,为人类作贡献。它既不与庄稼争土地,也不需主人多关照。所以贺峪沟的先民,乃至许多农村和现代城市,都喜欢栽种它,赞美它!

贺峪沟的柿饼独具特色,品质优良,声名远播,遐迩闻名。由于地理环境的得天独厚,昼夜温差大,水份充足,所以柿子无核、含糖量高、口感细蜜、甜而不腻、软糯适度、柿霜如糖,入口即化。更可贵的是它不伤脾胃,在腹中不会凝结成块。实为待客之佳果,馈赠之珍品。至今我还记得在上世纪四、五十年代,安邑、夏县常有人带着潞盐翻山越岭到村里换柿饼,而村民也在春节前带着柿饼到茅津、庙前去赶市,换回年货日用品。上世纪六七十年代,柿饼由国家供销社统购统销。贺峪沟每年向供销社交售两万多斤柿饼,使生产队每个劳动日能分七八毛钱,这比周边生产队的五分至两三毛钱要高好几倍。那二十多年,可以说是贺峪沟柿子林最辉煌时期。它简直就是一所绿色银行,每棵都是摇钱树。

贺峪沟柿树林还是一道防灾林,救饥林。它救过全村人的命啊!让村民在天灾人祸的困难时期能填饱肚子度过难关。且不说抗日时期日寇派粮,土匪抢粮,导致村民缺粮,只得用柿叶、柿皮、柿子填饱肚子,就是解放后的两次灾荒,柿林救灾也令人永久难忘。第一次是一九四九年五月,小麦正扬花结籽,突然下了一场冰雹,把麦苗全都打倒在地里。这下可惨了,那年麦子几乎绝收。村民粮食本来就不富裕,从夏到秋收,还有五个月的口粮亏缺,怎么过?没办法,只能向柿树林借叶代粮,夏初柿叶正嫩,掺点面蒸馒头,帮助度过了难关。第二次是一九六零年,这是一次全国性大灾荒,史称“三年自然灾害”。那时我大学刚毕业,被抽调参加山西省委组织的三秋工作队,在晋北下乡,先灵丘,后应县。一直到第二年五月才回来。这次我真正体会到灾荒饥饿的滋味。这与平时常说的“我饿了”是完全不同的两个含意。“我饿了“只是暂时没有按时吃饭,肚子饿,起码上顿和下一顿都还能吃得饱饱的。可是灾荒年的饥饿就不是那么回事了。它是长久地日复一日、月复一月地感到饥饿。六零年老百姓都在公共食堂吃饭,每人每天限量八两。吃不饱就用“瓜菜代“粮。我在应县下乡,无瓜菜,就用玉米苞、土豆蔓、黄嵩籽等粉碎掺在玉米面里蒸成窝窝头,或熬成糊糊,无油无肉无蛋,营养严重缺乏,许多人患了浮肿病。我曾试验过,八两对我就是保命线。如果吃七两走路就腿软,迈不动步子。

那时我特别想家,想我贺峪沟的柿饼。给家里写信,给我邮来五、六斤。我如获至宝,每天晚上吃两三个压住饥,肚子不闹“革命”了,也能睡个安稳觉。

柿子营养丰富,能补充人体所需要的各种营养物质。俗话说:“柿枣半年粮,不怕闹饥荒”,“柿树寿百岁,稳定度灾荒“。这是老百姓历史经验的总结,并非虚妄之言。那年柿子帮我度过了饥饿的一冬,不用说,那年的柿子林,也是贺峪沟人度灾解困的诺亚方舟。

2022年2月

作者简介:令狐天管,1935年生,平陆县坡底乡贺峪沟村人。共产党员,中学高级教师。大学毕业后,一生教书育人,爱岗敬业,曾获“全国优秀教师”奖章。发表教育教学文章十余篇。出版《中学生议论文写作指导》一书。1995年退休。 |

|