有人说在一个地方生活得久了,周围的人和事对于生于斯长于斯的本地人来说,一切都显得那么熟悉,很少会有人去体察她的细节,揣摩它的原由,因此也就失去了鲜活的批判态度。没有批判也就无法进行理性的辨析和总结。我对翟店镇这方水土和这方人的认识就是感性的、记性的,甚至是模糊的。原因很简单:当局者迷。

这座古镇除了“中国纸箱之城”、“千年古镇”、“山西省文化产业基地”、“全省明星乡镇”、“全国卫生乡镇”、“旱码头”和“商业古镇”等这些最为浮面的叙述,他还有什么鲜为人知的深层内涵吗?譬如,这古镇的人文特征是什么?除了艰苦奋斗、崇商敬业、勤俭持家、吃苦耐劳等之外,翟店人的性格又是什么?面对这样的问询,本土人很可能会挠头,即使能描述几句,也不一定准确全面。而来自全国各地的客商、游人、学者等外来人,对翟店的认识就可能与本地人不一样,他们会用不同的眼光、不同的视觉、不同的感悟,对这个古镇所发生的事情有着比较敏感的、清醒的、客观的看法。外来人和本地人对于这方热土的看法和认识会有很大差别。

透过外来人的眼睛,透过本地有心人观察,重新思考和了解这座千年古镇,来解读、探询翟店这方水土这方人!

不期待会有一个完整的答案,因为一个地方的性情色彩总是看似简单明了,其实却纷繁复杂、矛盾并呈,只用三言两语就想全面描述一方水土一方人几乎是不可能的,不仅会力有不逮也未免失之偏颇。

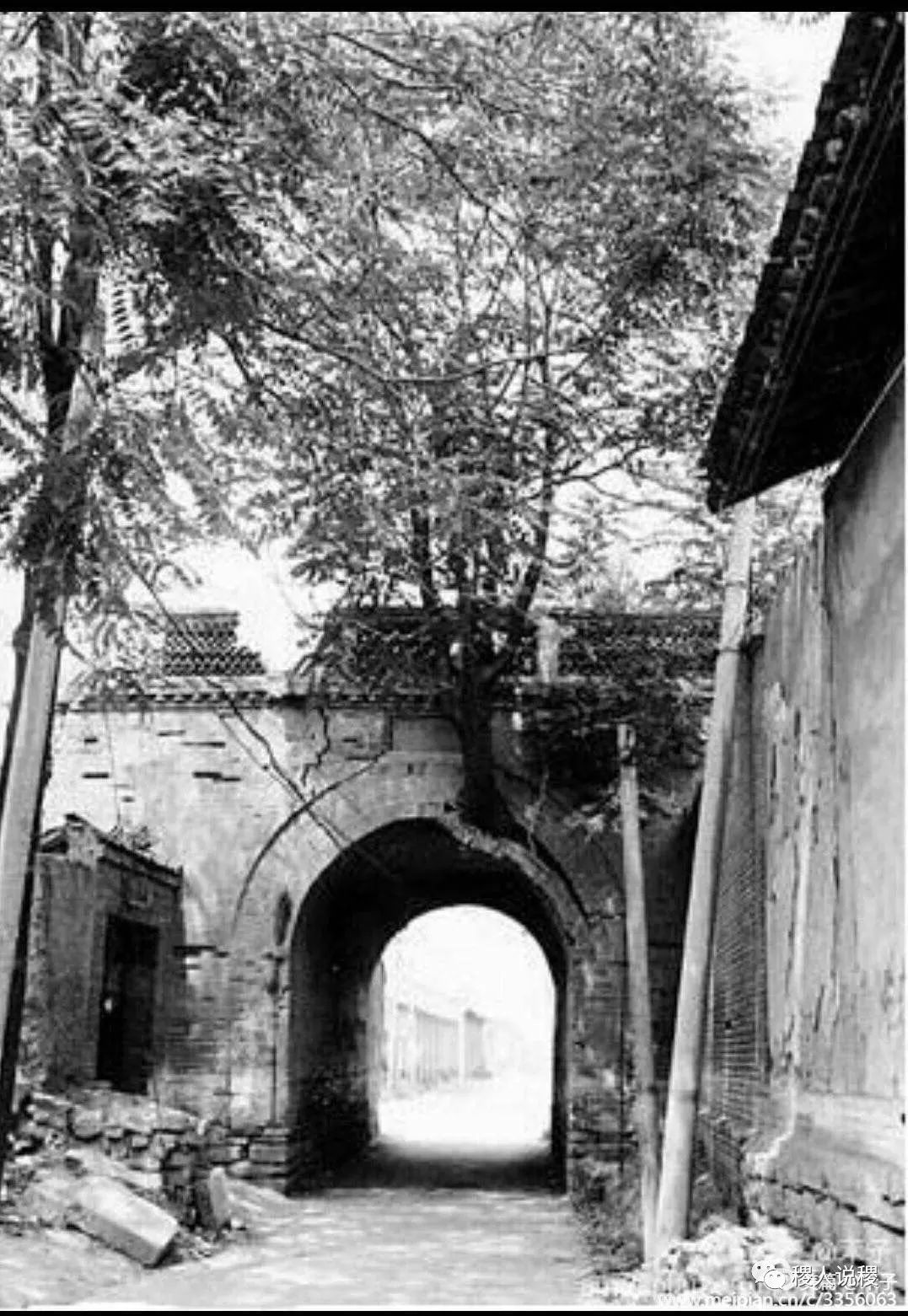

这是一个古老而文明的地方不容置疑。早在明清时期,这里已经成为三晋商业重镇。悠久的历史积淀,中原文化与外来文化的相互交融,造就了翟店人吃苦耐劳、崇尚文明、善于经商的优良传统,形成了有特色的地方文化。

有人说翟店人“保守”、“恋家”,对于这一点倒是信其有。这些年连相邻的蔡村乡一些偏僻村子的人们,都走向外面世界,仅南埝一个小村就有上百个打火烧的在全国各地经营着,人均年收人达数十万元。而作为火烧发源地翟店各村,极少有外出打饼子煮麻花的年轻人。翟店人“保守”的这种性格特征的形成,和他们在历史、地理和生活习俗上的有密切的关系。自古以来他们都是典型的“农耕民族”,“耕读传家”一向是他们前辈最向往的“幸福家庭”。由于是“农耕民族”,因之它的文化便呈现出农耕民族典型的“保守”特性,再加上恋家、守业、封闭等原因,才形成了翟店人的“保守性”。翟店人的保守还体现在他们对待所谓“人生大事”的做法上,如立木、满月、定亲、丧葬、嫁娶等方面,这都是翟店人极为重视的,礼节也是极为隆重繁琐的,翟店人在这方面有着复杂的程序和仪式,只是近年来有所改观,但是一些事情还是马虎不得。

走在翟店大街上,你千万不能小瞧一个穿戴土里土气的人,说不定这人就是腰缠亿万贯的土豪。也有开着宝马、穿西服打领带的人其实负债累累。别说在翟店这块风水宝地干什么能赚钱,干大买卖的不一定挣钱比摆地摊挣得多。老十字口有个饼子凉粉摊,一年也挣几十万。有些很大的企业,一年或许还赔钱经营着。因此法眼识别这方水土这方人到底谁是真正的英雄,还真有些难。数风流人物朦朦胧胧!

翟店人向外学习、向先进看齐的态度上,无可否认。翟店人很聪明、“鬼眼眼”也很厉害,学习新事物方面的能力显得高人一筹。商人也好,手工业者也好,他们都学什么像什么,从翟店各行各业的发展中,我们就能看出端倪。翟店人早先不重视读书,只重视经商,这是历史造成缘故。但是近代翟店人,特别看重读书人,思想有所改变。在他们看来,要想改变境遇,除了经商就是晴耕雨读,金榜题名,走仕途之路。只有通过读书实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的梦想,跻身于官宦行列,才能实现其格物、修身、齐家、治国、平天下的理想。所以,翟店人家境再困难,即使是讨饭也要供子弟读书。而家境富有的,也愿意把孩子送到外地甚至是外国去上学。因此,才有了流传在河东大地这样一首顺口溜:“别愁对象不好找,翟店男孩就挺好。洗衣做饭由他搞,外出花钱他全包。平时懒得和你吵,保你容颜永不老。逗你欢乐逗你笑,让你漂亮身材俏。翟店男孩都是宝,保你不会嫁错了。嫁给他们没烦恼,关心呵护少不了。”

“见到绿灯赶快走,见到红灯绕着走,没有灯就摸着走。”说明了翟店人易变通,也说明了他们的实干精神。他们不喜欢谈论过于抽象的东西,纯逻辑的、形而上的、玄虚的话题,勾不起他们的兴致,因此他们不会在无谓的东西花时间和你纠缠、理论。他们关心身边看得见摸得着的现实生活,给他许诺一个将来,远不如请他撮一顿受欢迎。商家在广告上吹得天花乱坠,在翟店人看来都是海市蜃楼,并不会对此而“感冒”,但如果有礼物免费派送就不同了,哪怕只值几元钱,商场门口也会排起长龙。

为了赚钱,翟店人干得踏踏实实、勤勤恳恳,他们没有心思、也没有工夫空谈哲理、人生,对政治也不感兴趣。“成则王侯败则寇”是许多翟店人做生意的哲学,他们喜欢冒险,喜欢打擦边球。在他们的观念中,“有钱才是老大”,有了钱,就意味着有了财富,可以满足自身各种需要,甚至是支配他人。在翟店人眼中,政治当不了饭吃。企业考核员工,对政治关心与否并不重要,相反干活的效率、数量、质量最重要。对员工的报酬,厂长经理也主要以物质刺激为主,并且,无论是白领还是蓝领也只认物质报酬,物质的刺激是他们永远的恒动力。

“穷则独善其身,达则兼济天下”是许多翟店人所追求的境界,这是一种高超的做人哲学,甚至是一种美德。因为他们深知,人的一生不可能事事如意,身处顺境时需要节制和施爱,处于厄运时需要坚忍。

翟店人做事有时要讲究关系。像其它地方一样,在这里办事,如果有关系和熟人,事情就会快人一等,但没有关系也并不表示寸步难行,只要符合规定,翟店人也不会给你额外的脸色或者刁难。

金无足赤,人无完人。封建迷信给翟店人涂上了浓浓的色彩,他们的车牌号码也喜好挂几个“8”,忌讳4和7,迷信3、6、9。许多的商店饭店,你随时都会看见摆有一尊大小不等的佛像,或如来、或观音、或财神,天天朝拜。一些庙宇香火不绝。在他们的心目中,求发财,图吉利,均离不开诸神的保佑,不设神像就仿佛没了主心骨。翟店商人很迷信,做生意前他们都要问问先生几时开业几时出门好。翟店人对自己婚姻事业状况、能不能生个大胖娃娃、孩子能不能考上理想的学校、考试时能不能正常发挥,甚至在家人“犯事”后能不能逢凶化吉等等,在尽心尽力而为的同时也去求神问卜,以求心安。翟店人对“谋事在人,成事在天”观念笃信不疑,对风水、命理、运程、意头,平时他们或许可能抱着“信则有不信则无”的态度,但一到关键时刻,则几乎所有翟店人都会相信的。

在河东大地这片土地上,纯净辽远是蓝天的精神,洒脱自在是流云的精神,壮阔从容是大海的精神,古朴隽逸是森林的精神……那什么才是悠居在翟店古镇这片土地上的人儿的精神呢?精神这等尤物,不显山不露水地藏存于天地万物间,并义不容辞地维护着社会的正常体温和有力心跳。它默默地孕育了这方水土,以原生姿态展示出令人动容的风貌;也滋养着这方人,以淳朴性情传递着感动人心的力量!

仔细观察,你还可发现生活在翟店的人们做事不紧不慢、态度不温不火、喜好不雅不俗、待人不卑不亢……翟店人是宽容的,他们又是可敬的。

他们为了建设魅力翟店,对于个人的损失,他们没有怨天尤人,而是在默默地承受着、奉献着……他们性格中宽容的一面表现得淋漓尽致。对待外来人员他们也是宽容的,翟店人常能设身处地地为他们着想,为外来人员提供更多的方便,让他们尽快熟悉这里的生活与环境,而不是像一些地方那样对抢饭碗的外地人施以白眼或嘲笑。

翟店人重义气而讲交情;翟店人有胆量且特豪爽。那种刚柔兼备的气质,体现在古今乡贤的事迹中,留踪在历史文物上,地方的人文精神就是当地历史文化的积淀。《稷山县志》在《良风美德》、《拾金不昧》篇中,记载的四人就有翟店俩人,一位是1984年翟店工商所一位职工拾到价值2千元的布匹,归还失主,当时的2千元相等于如今的数十万元吧;一位是1990年南翟村妇女杨秀林拾到万元巨款,归还失主。这样的事例在翟店许许多多,那村都有这样高品德之人。

许多外来人都很难理解翟店存在的一个现象,那就是在过年过节时,有钱的企业或者老板,会自觉资助困难企业或个人,帮他们解决所面临的困难;一些翟店人尽管生活困难,但对建桥修路、捐建学校、帮助灾民等公益事业却乐此不疲,有时甚至省吃俭用也要出钱出力……其实,这些都是翟店人情风俗的一个侧面,体现了他们“只有大家好才是真的好”的观念,里面包含着浓浓的人情味。

就像祖先们千百年来顽强地坚守他们的传统不为外界所同化一样,翟店人的血管里也流淌着“固执”的液体,有些东西在他们的头脑中甚至是根深蒂固、顽冥不化的。如对某事物或个人的看法一旦形成,对自己认为是“真理”的东西,你即使费口舌也很难说服他改变观点。他们对自己不感兴趣的事物,你就是说的比唱的还好听也不能让他们一改初衷。

翟店人响亮的心声是:让我们的心灵跟城镇一起变美!人格魅力当弘扬,人格缺陷要弥补。“有情有义、诚实诚信、开明开放,创业创新”这十六个字应成为当代翟店人努力完善、共同遵循的人文精神。

另外,有些概念还须明确。“翟店秉性”、“翟店集体人格”和“翟店人文精神”,非指个别人或某些人,而是先贤人物具有代表性、典范性品格的集成,也是众多翟店人留给大家的共同印象。不要以偏概全,用个别人或某些人的卑劣,取代或损毁翟店人的总体形象。翟店的“集体人格”虽不是每个翟店人都能具备的,但确是人人都需尊重、弘扬的。

新与旧重迭,洋与土伴生,保守共开放一体,环保与经济齐飞,这是一个光怪陆离的古镇,这是一个充满活力的商业基地。既保守又开放,既实际又自卑,既宽容又固执;这是一个一言难以穷尽的群体,这是一个让人捉摸不透的人群。只要清醒地认识自己,摒弃缺陷,发扬优势,就无愧于历史和生养翟店人的这方水土。古镇翟店,就像是一只处于换羽阶段的大鸟,在起飞前蓄势而待发。

尼采说:“谁终将声震人间,必长久深自缄默;谁终将点燃闪电,必长久如云漂泊。”相信翟店会龙腾虎跃,期待翟店的未来更美好!

杨继红/文 |

|