人们常说:“二十三吃糖瓜,还有七天就年哈”。这句话一点不假。一过腊月二十三,就有年味了。每家每户就开始忙了起来。真是“辞旧迎新小年忙,擦窗清扫净灶台”。庄稼人过年的老习俗是:炸丸子、烧豆腐、油炸糕、煮油饼,再买上两箱扭股。(就是麻花)八零、九零那个年代,麻花只买一点,不能放开的吃,只有家里有亲戚的时候,才拿出来。我清楚的记得一到腊月二十九这天,是我的生日。母亲蒸馍的时候都会给我蒸两条(gu jua)相当于现在的生日蛋糕。那个时候,家里不太富裕,吃肉就别想了,一家几口人只买2斤猪肉,煮熟了剩不了怎么点。我们姐弟三人想吃肉,父亲就把煮的骨头,一人分一点,让啃骨头,我们姐弟三人,把猪骨头啃的溜光,都还舍不得扔掉。等肉一放凉,父亲就肉把藏起来。所以盼望的就是我生日的这一天,能吃上点偏饭,也等于改善一下伙食。

尤其过年的饺子,包饺子时,饺子里面有放钱的习俗,一大锅饺子里,只有四、五个饺子里面放着一分钱的钢镚,看谁吃到钱,就证明将来自己会有钱。虽然没有肉,也是吃的津津有味,只因平时很难吃到饺子。姐弟三人非吃的见了钱,才肯罢休。饺子里包钱直到现在还有这种习俗。

前多年,家里做买卖,父母亲每天都忙着赶集卖布匹,顾不上置办年货,每年的除夕晚上,母亲还在灯下给我们做鞋、缝衣服,我只怕过年穿不上,就一直盯着母亲问,明天我能穿上新衣服吗?母亲说:“赶紧睡觉,天上爷不让晚上多说话,说话多了,天上的爷爷就会拧鼻子。”我一听说拧我的鼻子,吓的不敢说话。钻到被窝里把新衣服抱住,生怕姐姐拿了去。在母亲那一针一线中不知不觉得进入了梦香。在睡梦中,梦见自己过年没有新鞋穿,哭啊,哭啊……一下子被惊醒了。不过以母亲的要强,新年第一天一定会让我们姐弟三人都能穿上新衣服。在我的记忆中,父母亲过年的衣服都是第一年穿了,第二年再穿。可见日子过得有多么的清苦。

记得1986年,年三十。因父亲是做布匹生意,一大早,父亲就给母亲说,今天没啥事,我带着布再去修善村赶集去,看还能卖点钱不?母亲说“去吧,家里活不用你操心”。我一听,要赶集,我就说我也去。跟着父亲到了修善,一看,还有几家摆摊的,不过赶集的人寥寥无几,我心里想,就这几个人,能卖多少钱?一下子打消了我的兴趣。快到中午十一点左右,意想不到的买卖来了,三个妇女,到了我们跟前,翻看着布料,父亲热情的介绍着我们家布料的特点,结果一个中年妇女看上了一块门帘布,布的颜色、花纹、质量都不错,问了问价钱,觉得合适,二话没说,一下子就买了三个门帘。等那三位妇女走后,父亲高兴的就说:“今天没想到还卖了一二百块钱,你看着布,我去给咱再割块肉去”。这一年,我们姐弟三人把肉吃了个够。父母亲的脸上也露出了笑容。

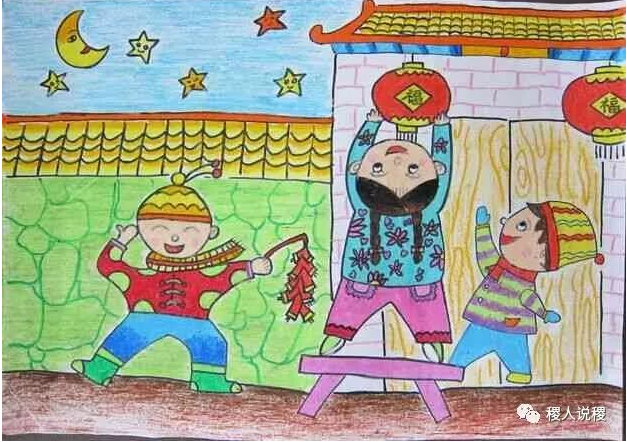

一年一年,年复一年,改革开放后,农民的日子越来越好,年味也变得越来越越浓,准备的年货一年比一年多。想吃什么就买什么,父母也不那么节俭了。 现在过年,家家户户,大红灯笼高高挂,烟花爆竹随便放,农村文艺搞的是有声有色。大鱼大肉都吃的不想吃了,有得家庭又开始忆苦思甜了。同样是过年,过去的年,在穿戴上不讲究,只要是新的就行。而现在的过年,吃的、喝的、穿的、用的,都跟过去形成了鲜明的对比。如今翻个了,以前想吃肉,吃不上,现在吃不了顺便就扔掉了,吃素的比吃肉人多。讲究也越来越多,都注重保养、养生了。城里人大过年,都不在家里吃饭,订个饭店,一家老小在饭店聚餐。农村人过年,炒几个盘子,喝点小酒,一家人红红火火的看着电视,在春晚“难忘今宵”的歌曲中过了个幸福年。

作者简介:刘彩凤,女,稷山,勋重村,1991年,太阳乡卫生院工作,1997年7月霍州市人民医院,儿科护士,2007年被评为模范,现在霍州市人民医院医保科工作。

|