楼上村是虞乡镇东南部一个古老村庄,由楼上和半道两个自然村组成,原属清华乡,因2001年清华乡合并到虞乡镇,改属虞乡镇。虽名气没有清华和王官的名气大,但也是不可小觑的,其历史和风物还是可圈可点的,甚至有值得仰望的感觉。

过去当地流传一句顺口溜:“不浇园,不送饭,有女都嫁楼儿半”,讲的是楼上土地肥沃,地近易耕作,而且南有王官贻溪清泉如许,灌溉方便,自然条件极其优越。应该说,“楼上”村名既特别又普通,与常说的“楼上楼下,电灯电话”极易混淆,此“楼上”与彼“楼上”,那可是天壤之别啊。一如清华村,我曾经在朋友圈发“清华扁鹊庙今天庙会”,就有网友回应道:“你去北京了?”

『志书里的楼儿庄』

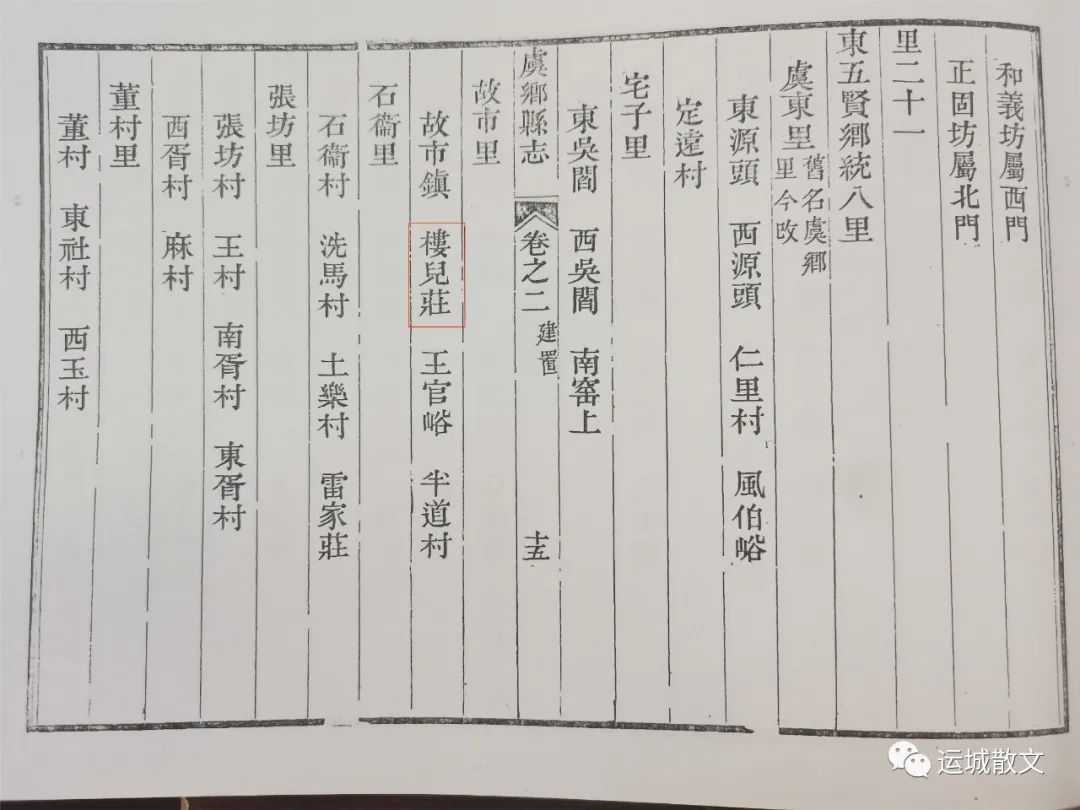

众所周知,大清民初,虞乡县有三部县志,分别是乾隆五十四年、光绪十二年和民国九年。在清朝两部旧志中,楼上村均属虞乡县五贤乡故市里,当时叫“楼儿庄”。那时的故市里,包含故市镇、楼儿庄、半道村和王官峪四村,南北呈一条线排列。到民国九年已改为楼上村,属虞乡县第二区(又名东乡)。据说是阎敬铭认为“楼儿庄”中,有楼儿二字,谐音听起来不吉利,遂改今名。从历史上来看,楼儿庄和半道是独立的两个村。民国九年旧志对其地理位置介绍得一清二楚:“楼上、半道村,二村只隔一路。照东无村,西至吴阎村二里,南至王官峪二里,北至古市镇二里,东南至二峪口三里,东北至洗马村二里,西南至南窑上三里,西北至屯里村八里。”关于半道村名的来历,一种说法是,明代万历年间,当时该村名“古义村”,到清光绪末年,山洪瀑发,将该村冲毁一半,改名“半岛”。天长日久,人们便把半岛讹传为“半道”。

关于学校创设,民国旧志上记载,“楼上村第一国民学校”,早在光绪三十四年(1908)一月创办,创建经费为280元。“半道村第一国民学校”比楼上村成立晚10年,即民国七年(1918)一月,经费210元。虽学校分设,但组成一个联合村(相当于后来的一个大队),设村长、村副各一人,闾四。古时二十五家为一闾。

从清华村中央,经过那棵古槐,到王官峪口,中间有一条“通衢大道”。顾名思义,“楼上”应该是以故市镇为起点,往山脚方向前行,往风景优美的王官峪走,一路上坡,到达这里就像是到了楼上。半道村,还真的是一半。从南北方向来看,自故市镇到王官峪二分之一的地方。从东西来看,自洗马村到吴阎村总距离一半的地方。历代达官贵人、文人骚客都是经过楼上村,前往王官谷的。

『碑刻中的沧桑』

碑刻是无声的历史。散落在村中或乡野的古碑,在其字里行间,总可觅得村史的点滴蛛丝。年远岁古,战乱破坏,楼上竟然还看到几方碑刻,实属不易。楼上村中大道龙王庙遗址处,有康熙年间的一方古碑《迁移龙王庙碑》,努力辨认,碑文大致如下:

闻之楼儿庄,古有龙王庙,在村之西,年远日久,风雨飘霖,庙貌倾颓,神像暴露,庄人拜礼触目伤心。施席包盖,神像阅数年而金身损坏。合庄公仪爰聘鑒士告庄人曰:与其建新庙于村西,镇金口之风水,毋宁安身神于东,此补艮山之脉气。公举首事人牛重义张国学同发虔心遂禀,侯宅斯亦甚盛举也,喜舍银两,募化合资粟,共襄圣事。自五十一年三月至五十四年,庙宇、神像、铸钟诸功告竣,此神之灵也,亦念之诚心也。今将输资助力姓名谨列之账不朽云尔。

康熙五十四年十二月上浣之吉

这块碑证明了楼上村的最早村名。康熙五十四年为1715年。村子处在王官峪口的下方,一方面要防山洪对下游村庄的威胁,另一方面又要防止天旱无雨,所以沿山谷口的村庄都建有龙王庙。艮地,为东北方。碑文讲述了迁建龙王庙的缘由,一方面是迁建古庙,一方面是补东北部的风水,无愧一举两得。

半道村的村西南,尚存一座真武庙,坐北朝南。匾额由村中教师解银虎2002年所书。门前三棵毛白杨,古木参天,还有一座大碾盘。庙内真武大帝塑像,炯炯有神,面色古铜,熠熠生光,特别是左手翘起,伸出两指,法相庄严。庙前有四块碑:1、乾隆十六年(1785)《重修真武庙碑》。2、道光二十五年(1845)《半道村合同碑记》,额题楷书“永垂不朽”。碑文楷书,计17行,满行54字,主要记载清代半道村公事处理条例。这两碑镶嵌在前檐墙面上。3、咸丰五年(1855)的《真武庙重修碑记》置于庙前。4、2012年重修真武庙功德碑。1982-1985年间,我曾在这个楼上学校工作三年。新碑上许多名字耳熟能详,有我的同事和学生。2021年又设立真武庙与合同碑的两方县级文物保护标志。

虽然经过重修,但仅是对屋顶进行揭瓦重修,墙体沿用旧墙,古建风格基本不变。庙宇三开间,前有穿廊,进深四椽。前墙两边各有六角形窗廓,仿佛人的双眼。走进庙内,东西山墙面上,除保存有壁画外,竟还有毛笔书写的黑字,落款为“咸丰岁次癸丑(1853年)仲秋月书本邑张拙笔”,内容为王羲之的书法手札。有真迹彩色壁画,虽已不甚鲜艳,但线条还算清晰,图案生猛。墙上题字不少,所有壁画都配有文字。西墙中堂画为“五龙捧圣”,两侧分别是“未觉秋荣寂,独存晚节香”“香梅传春候,吉鹊报好音”。此外还有几则题壁,其中一则是谜语:“一更二更不见月,三更四更下大雪,五月柿子不好吃,想吃柿子到八月。”(打四个字,表示四种颜色)谜面韵脚整齐,朗朗上口,设计精巧,颇有趣味。谜底原来是:“黑白青黄”。还有一则:“吐茹腾空江海量,风雷交会秕瘦除。”(打一物)我想应该是“扇车”。

『一年一度的三月狂欢』

从一张发黄的2021年告示牌得知,每年的三月三,祖师爷诞辰之日,都要在庙前小广场举办庙会。村民自发捐款,邀请鼓乐队前来助兴。捐款者名单一并张榜公布。

2022年春,半道村民早早就在此准备节目。节庆当日,“粉墨登场”,异彩纷呈。妇女们的舞蹈,一场接一场,跑旱船,扭秧歌,特别是最后的威风锣鼓,男女都有参加,紧锣密鼓,响声喧天,大有淋漓酣畅之感。在生活中,有太多的地方需要仪式感,有了仪式感会让生活更加丰富多彩。村干部深知民心所需,组织得力,文艺骨干众多,设备齐全,特别是有庙舍作为根据地,克服重重困难,把别人的绝望变成自己精彩。从表演中发现,作为擂鼓手的刘养正老人,妇女队的指挥者秦香惠,不仅表演出色,而且是年年活动的积极组织者,这才叫“活跃村民的文化生活”。

随着城市化程度的加快,新媒体的层出不穷,村集体财力极度薄弱,乡村文化活动难以开展。半道村修缮古庙,立碑纪念,庙会表演,一年一度,在方圆各村已属罕见。利用传统文化资源,极大地增强了乡村的凝聚力,显示了乡村振兴的无限活力。

『初为人师的楼上岁月』

1982年秋,那时我刚满18周岁,比最大的学生,也大不了几岁。师范毕业的我,被分配到楼上学校。作为公办教师,我事业的第一步是从这里迈开的。正如插队知青的说法,楼上村是我的“第二故乡”。在那里,我蹒跚学步,洒下青春的汗水,体验到育人事业的乐趣与烦恼,收获了成长和成熟,甚至还有懵懂中的初恋。

光阴的翅膀掠过大地,转眼四十年过去,诸多记忆仍留在心间。那三年,吃派饭,两年三轮,五位外村教师,可以说走遍了全村。村民当时大多数还是比较困难的,但学生可爱,村民淳朴,尊师重教,蔚然成风。回想起那时的同事和学生,不禁感慨万千。楼上学校属中型学校,十二三个教师,小学加初一(六年级),其中初一年级还接纳了王官峪村的学生。我带初一语文课,后来还兼了一年英语。我的同事,肖克斌、张志民、胡志文、陶凤莲、田会贞、王爱民、李存管、刘跃民、麻和平、李彩存、解银虎、杨玉田、李倩和刘列平,年轻的公办教师有郑建平、李创战、吉红玲、李文杰等,他们中有的已经作古。我很怀念那一段青涩岁月。特别感激同事们给我的提携和帮助。不论是工作上还是生活上,我都得到过他们的关心和温暖。

学校是一块文化圣地。有个叫尚德明的村民爱读书看报,经常到学校来,印象非常深刻。我在楼上期间,社会秩序还不是很好。我们四五个住校教师曾受到社会混混的骚扰。教工宿舍门被别开过,发生失盗事件。冬天刮大风的夜晚,树枝摇动,遮盖窗户的塑料纸被吹得哗哗作响,不寒而栗,心生恐惧。学校就像一个孤岛,我们就好像是守庙的和尚。

尽管条件艰苦,但对于学生,我们肯定还是尽心尽力的。农村的孩子很朴实,家长学生有尊师的传统。我家里盖房子时,刘保民等几个男孩还到我家帮忙干活,可谓雪中送炭。建房往往最缺的是人手。我向来对家庭贫寒的孩子一视同仁,心存同情。一片冰心在玉壶。一位半道的学生薛文正,成年后曾经营永济到运城南路的公共汽车。一次我坐车碰见他,不管我怎么说,他坚决不收我的钱。真诚的神态,让人感动不已。他还说,以后凡是遇到他这趟车,永远免费乘坐。他说那时家境困难,有教师的一些无意举动,给其幼小心灵带来影响。他一再感激我当年对他的和蔼关心。其实我早已忘记曾给过他什么帮助,他却铭记在心,让他感到温暖。作为一位农民,他的书法颇有成就,能写一手好字。还有一位叫王建国,最近成为抖音好友,说我给他们讲过课,特别是讲过高玉宝智斗周扒皮的故事,快四十年了,记忆犹新。

有位叫薛有峰的同学,是我在楼上学校的学生。当我进入永济中学任教时,他也考入永中,再次成为我的学生。他男声独唱很棒,一曲《铁窗泪》引爆全场,最后考入西南大学农学专业。刘翠红同学,学习优异,考入山西师大,后来进入永中,成了我的同事,亮丽的仪表,慈母般的爱心,特别是利落的教风,征服了无数学子,又能写一手好文,桃李春风,妙手著文,多次被评为“最受学生喜欢的教师”。2022年三月三庙会现场,还意外见到了三位学生,王高计、郭艳峰和刘军强,有的是文艺骨干,有的是村干部,个个还是那样质朴淳厚,那样阳光自信,保留着40年前的亲切模样,绽露出一种春天般的精气神。

2021年9月,我曾走进村中,参观那阔气的大舞台,还有阒寂无声的校园,高大的三层教学楼。根据楼前工程竣工纪念碑,得知教学楼建于2007年,领头人是刘小珠。遗憾的是2011年学校就停办了,这也是当下农村的普遍现象。校园保存尚好,不过人去楼空,连幼儿园也办不起来了。但是,那些为兴学育人做出贡献的人,他们的名字将永留人间。

『古今人物皆尧舜』

楼上村不仅地理位置好,自然条件好,也是出好人的地方。翻开历史黄卷,一行行包含温度的字眼,一个个乡贤人物扑面而来。仅虞乡县志的“孝义传”里,罕见地记载了一组贤士,有十位之多,在清末光绪年间,出了“半道六君子”。县志是这样记载的:“郭复升、刘士杰、刘天鉴、刘奎耀、解甲相、解某,俱半道人,年岁不同而天性纯笃,乐善好施,六人可谓辉映一时矣。光绪年间大饥荒,解甲相、刘天鉴、刘奎耀、解某以私粟赈济村民。六人每日又各备粥饵以补助之,村人借以活了下来。救人一命,胜造七级浮屠。该村王某,王村翟某,迫于饥饿,卖其房院於郭复升。大祲(严重歉收)后,仍以原价令其赎还。刘士杰、刘天鉴知之,咸曰:郭君能让还异姓产业,诚义举也,吾愧不能先郭君著鞭,敢不步其后尘乎?於是,亦让还所买其族人院落,人称为半道村有六君子焉。”从中可以看出,半道村乡绅大户,急公好义,为富且仁,与人为善,相互感染,用实际行动践行孔子“达则兼济天下”的人文理想,对乡风民俗以正面引导作用。

其中的刘奎耀,除了接济村民外,在家中尊老孝老也堪为典范,与我们当今倡导的核心价值观如出一辙。说他“性情介,在县供职十余年,毫无官署气,母早亡,事继母以孝闻。有疾则侍汤药,至废寝食。诸弟继母出,待之如同母弟,乡里以是为奇。”

古有六君子,今有三义公。此刻我蓦然想起那通修建教学楼纪念碑上那满碑的名字。特别是在外成功人士、永济中农公司(即永济化肥厂)董事长刘乃仓,华圣铝业财务总监王高琦,慷慨解囊,仁功浩大,分别捐款4万元和2万元,所在公司还分别献金1万元。中国武警交通工程处主任刘百仓奉献1万。这个数字在当时都是天文数字。能看出他们对家乡的一往深情,对教育事业的拳拳爱心。

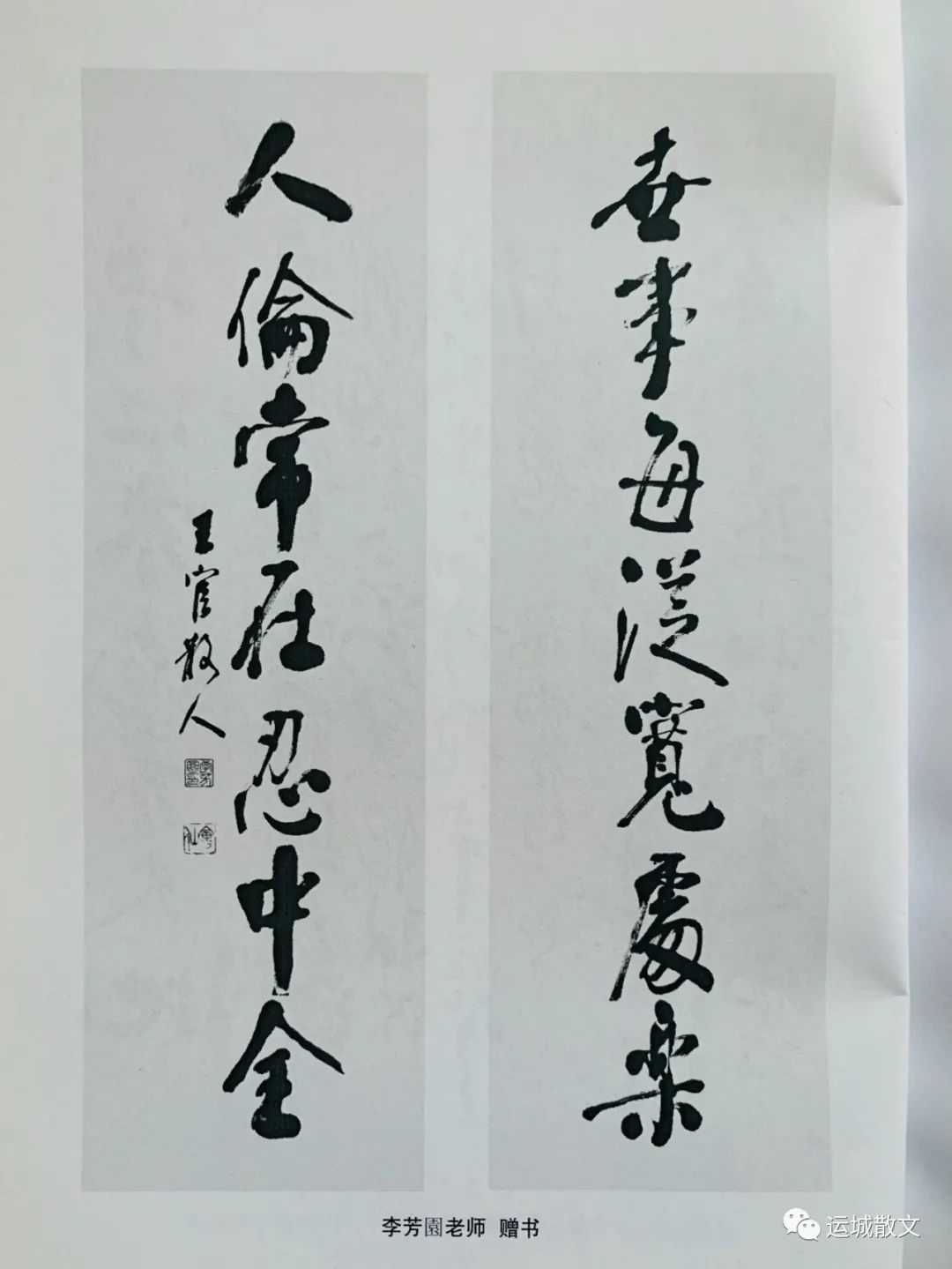

我在楼上期间,时任清华空压机配件厂厂长的半道籍乡镇企业家刘安治,心系村民,给学校捐了一笔款。作为受益的学校教师,我写了一篇短讯,所用文字,反复推敲,最后在《小学生拼音报》发表,那不仅是我热爱写作的开始,而且也表达了对刘先生的崇敬和感激。楼上村有位叫“李芳园”(1922-2000)的老先生,书法可谓炉火纯青,给每位教师办公室写了一张激励标语,感觉他的字柔中带刚,风格不一般。后来才知道他师从清华村书法大家吕笠青,与吕同属颜体行草。吴阎村1984年修建新舞台,台名为李先生所书。王官风景区1995年旧大门牌匾“司空表圣故里”,落款就是李芳园。村内门匾有美字若干,特别是靠着南北主道,有一家门前就是水道,清渠如许,匾额为“栖条水畔”,越看越像李芳园的墨宝,很是大气、舒服。书画家刘彦杰,1940年出生,曾任运城日报记者,运城人民医院副书记,其作品在运城书画界有一定影响。

楼上村在外干部肖其勋,早年曾在垣曲古城的“一高小”当过教师,为人正直,事业心极强,学业成绩优秀,是语文、数学、历史、地理门门精通的多面手,在1960年全县教师专业考试中夺得第一名,在垣曲传为佳话。1969年调回永济,历任公社书记、县人事局长、县人大副主任等职。不论哪一段经历,都能做到态度严谨,作风过硬,求真务实,追求卓越。其长子肖爱国,历任永济电机厂车间主任、生产处长,现为运城市人大代表,为村争了光。半道村刘淑爱是我高中时的同学,考入太原重型机械学院,分配到永济电机厂,资深工程师,可谓女中豪杰。朋友薛高文,多年从事挖掘行业,待人热情,心地善良,性格坦率,工程质量有保证,在方圆数十公里内,有口皆碑,手头的活总是干不完。最美奋斗者肖扬,白衣天使,多年在王官楼上开诊所,热心为村民服务,受到村民一致好评。

『引以自豪的相国别墅』

环拱楼上村,有三个大单位,南有水泥厂,北有王官别墅,西有国营苗圃基地。

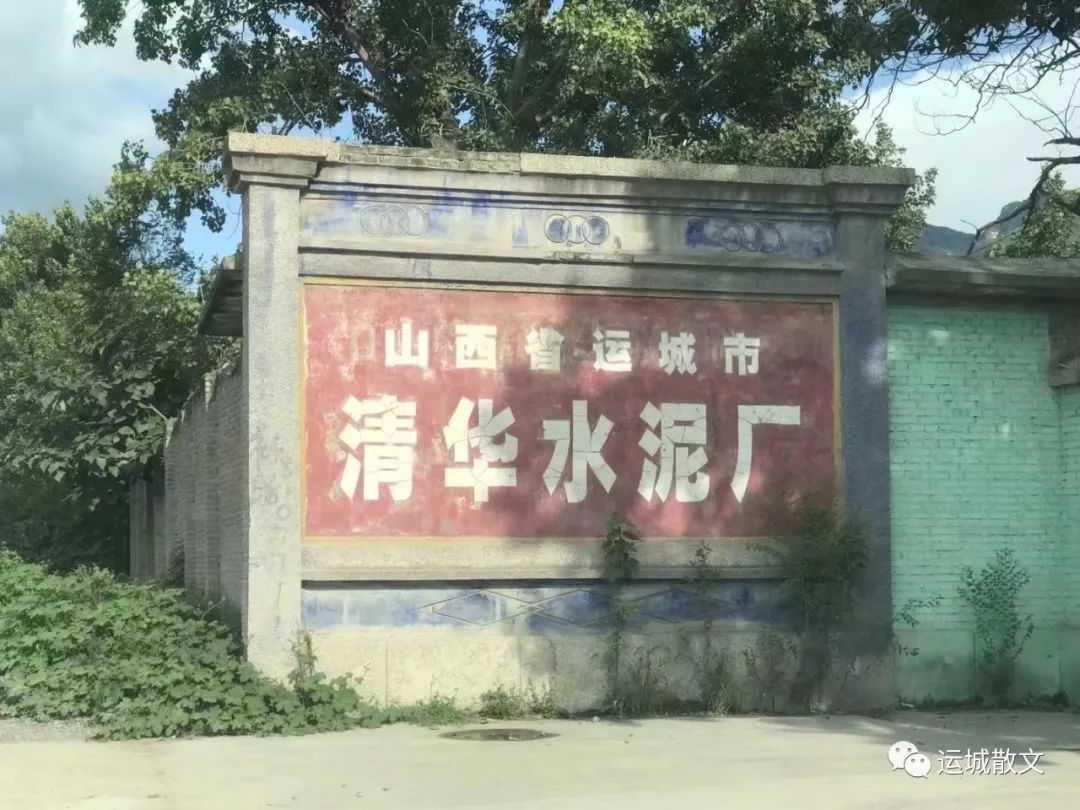

建国初期,楼上、半道利用中条山麓的青石,建立灰窑,烧制石灰,用作砌墙或粉刷墙面。在此基础上,1970年县上在村东南创建永济县水泥厂,并于当年投产。1974年收归运城地区水利局管理,改名运城地区水利水泥厂。为尊村引黄大型工程和沿山水库的建设,发挥了巨大作用。1987年再改为运城地区清华水泥厂。那里生产的“西厢牌”水泥,曾获省优良产品奖,325号和425号硅酸盐水泥,与河津的“禹门牌”水泥,占据了运城地区建材市场的半壁江山,同时又为附近村民提供了致富之路。楼上村也跟着虎虎生威,引以为豪。工厂也没少赞助村里,仅2007年建教学楼捐资4万元。在楼上期间,我到那里看过几次电影。多名子弟在楼上学校上学。前几年企业经营困难,几近破产,随着建筑业的持续发展,经过破产改制后,2017年又扭亏为盈,焕发生机。

如果说水泥厂代表工业文明,那么阎敬铭别墅则是古建奇葩,二者是一种经济与文化的关系。别墅有四个名称,第一,自称“王官别墅”,因为当年阎敬铭钟情王官山水,虽建在楼上村,但建造者认为楼上村,在大概念上属于王官范畴。第二,“阎敬铭别墅”,其实是在阎敬铭去世十年后(1902),由其次子阎迺竹动工创建,因阎敬铭名气大,老人家生前又钟情王官山水,生前参与筹建规划,故有此名。第三,俗称“宰相别墅”。阎敬铭生前官至东阁大学士,无疑属于宰相级别了,故名。第四是“阎家楼”,这个称呼比较中性,得体。现在也有称其为“阎家古堡”的。

王官别墅是虞乡乃至永济保存完好的官宦建筑群,深宅大院,外墙巍峨。藏在深闺人未识,抱着金饭碗讨饭吃,感觉不温不火,资源没能充分发挥。凭借宏伟的建筑瑰宝,楼上村可以建立宰相小镇,景区与村民打成一片。游客不仅可以领略其高超的建筑智慧,还可以学习清末廉吏的高风亮节。

王官别墅在建国后被收归国有,建立国营苗圃,加之城堡式建筑坚固,竟躲过了历次的人为破坏。如今王官别墅开发者张爱民先生,是一位有情怀的儒商,懂文化,善学习,在阎敬铭文化研究方面,造诣独到。他对阎大人生平概况做过经典总结:阎敬铭(1817-1892),字丹初,陕西朝邑赵渡村人,长期寓居山西永济虞乡屯里村。历经清道光、咸丰、同治、光绪四朝,上授户部尚书、军机大臣、东阁大学士,下署山东巡抚、湖北按察使,是晚清重臣。对虞乡当地的功绩卓著,其一,减徭役。在山东巡抚任上病休后长期寓居虞乡屯里村,与农民为伍,体恤民苦。期间受众人之托,为虞乡县邑侯强宜庵撰写德政碑《虞乡县强宜庵免减差徭记》,在碑文中反复阐述“恤农政事之本”。其二,赈饥民。光绪丁丑大饥,奉命稽查山西赈务,救民于水火,为虞乡百姓减负“清徭定章”,鼓励百姓“广兴桑蚕、戒种罂粟”。其三,办学堂。捐资为虞乡修建学校,“刊印格言十七种,及司马温公《资治通鉴》《涑水纪闻》等诸书,教养虞民”。其四,修粮仓。倡议修建解州同善义仓,储粮备荒;倡议王官谷将龙王庙社戏停止,存银建造五社社仓存储以备积谷之用。其五,经营户部。光绪八年出任户部尚书后,匡正时弊,严惩贪腐,扭转户部入不敷出的困难局面。后因力拒慈禧太后修建颐和园被革职留用。嗣以病屡请开缺,回归虞乡屯里村,于光绪十八年二月初七病逝。虞人“巷哭户祀”,并在虞乡城东街二重门内路北,建立阎文介公祠,“以报公德”。由于他对虞乡抱以高度的责任感和强烈的主人翁精神,已把虞乡当作“第二故乡”,被永济人称其为“不是虞乡人的虞乡人”。

忽闻故人心上过,回首山河已是秋。虽然已离开那里38年,但永远不会忘记那段刻骨铭心的经历,那段难以述尽的温暖。衷心祝福楼上村民,幸福安康!

傅晋宏 永济市虞乡镇人,中学历史高级教师。运城市古中国文化研究会副会长,永济市作协副主席,山西省作协会员。近年来创作上百篇历史文化散文,部分在《运城日报》《河东文学》等报刊发表,其中《永济,落在人间的天堂》被多家网站转载,在微信平台点击量达到1万。《尧王台,中条山最美的乐章》曾在中宣部“学习强国”刊出,点击量达9万之多。担任永济优秀传统文化系列丛书《乡耕永济》分册主编,被市委宣传部授予“永济市优秀历史文化传承人”称号。

|